ÉTUDIER

« C’est perturbant de parler avec quelqu’un que tu ne vois pas. » Une dizaine d’années après avoir subi un décollement de la rétine, accentuant sa déficience visuelle de naissance, Théo Lenoble a encore du mal à « encaisser le choc. » « Le plus dur reste de ne pas pouvoir discerner les visages. Je ne me fie qu’au son », explique-t- il. Ce qui ne l’empêche pas pour autant de suivre des études supérieures.

« C’est perturbant de parler avec quelqu’un que tu ne vois pas. » Une dizaine d’années après avoir subi un décollement de la rétine, accentuant sa déficience visuelle de naissance, Théo Lenoble a encore du mal à « encaisser le choc. » « Le plus dur reste de ne pas pouvoir discerner les visages. Je ne me fie qu’au son », explique-t- il. Ce qui ne l’empêche pas pour autant de suivre des études supérieures.

À 26 ans, Théo prépare un Master 1 de promotion et de gestion de la santé. Le jeune homme assiste aux cours, en amphi, avec ses camarades. En complément, une personne de la Mission Handicap de l’Université François-Rabelais l’aide à compléter ses prises de notes. Des logiciels intégrés à son ordinateur lui permettent ensuite d’agrandir le texte à l’écran et d’en effectuer une synthèse orale. « Ça m’a facilité la vie, se réjouit-il. Je suis aussi moins fatigué. » En moyenne, un déficient visuel a besoin de trois à quatre fois plus de temps de travail par rapport à un valide. Mais leurs requêtes ne sont pas toujours prises en compte par les professeurs. Théo pointe des problèmes de réception et de lenteur. « Il faut souvent insister pour obtenir les documents sous format informatique. Je pense que nous ne sommes pas assez nombreux pour changer la donne. »

Un constat que partage Damien Remaux, de la Mission Handicap. « Il faut continuer à sensibiliser toute la communauté universitaire. »

RECHERCHER

L’an passé, l’Union nationale des aveugles et déficients visuels a doté la médiathèque de Tours en matériels onéreux, adaptés pour répondre aux attentes des malvoyants. « Tout est intuitif, ergonomique et facile d’utilisation », précise Emmanuelle Jarry, responsable du site François-Mitterrand, place du Beffroi à Tours- Nord.

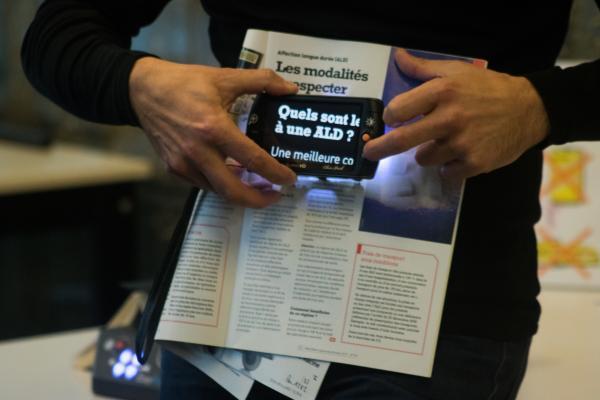

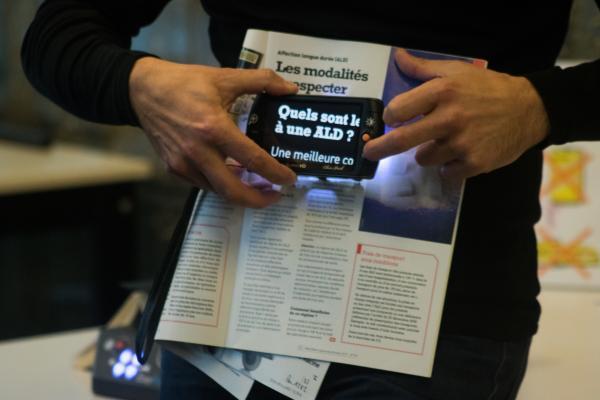

Dans un espace calme et ouvert sur les rayons de livres et de disques, on trouve un ordinateur avec un clavier aux gros caractères et un logiciel qui lit le texte affiché. Il y aussi un téléagrandisseur, qui permet de zoomer sur tous types de documents, ou encore des loupes numériques et une machine à lire. « Ça ressemble à un scanner. On peut même importer les sons avec une clé USB », détaille Lyse Dumaine, de la médiathèque. « Un étudiant vient souvent avec ses cours pour les écouter », rapporte Frédéric Bachelier. La dotation complète avoisine les 10 000 euros, mais les équipements ne sont pas encore connus de tous. La bibliothèque sonore de Tours propose également, sur demande, une retranscription d’ouvrages et de manuels scolaires. « Tout cela gratuitement, grâce à nos donneurs de voix bénévoles », souligne Catherine Pellerin, présidente.

SE DIVERTIR

Des jeux de société adaptés existent, comme le Scrabble en braille. « Cela requiert de développer le toucher, mais les pièces d’échecs et de dominos par exemple sont facilement reconnaissables », estime Danièle Rénier, bénévole à l’association Valentin Haüy 37. Un Rubik’s Cube en relief est même disposé dans la vitrine des locaux. Aussi, le cinéma CGR des 2 Lions propose l’audiodescription, sur demande préalable. La médiathèque François-Mitterrand dispose d’un fonds de DVD audiodécrits. Les livres parlés et ceux en gros caractères sont de plus en nombreux dans les bibliothèques tourangelles. Ils peuvent être lus par un appareil nommé Victor, disponible en prêt.

« Il permet de reprendre la lecture où l’auditeur s’est arrêté », indique Danièle. La bibliothèque sonore de Tours donne, elle, un accès à plus de 3 500 romans et revues, ainsi qu’à un résumé hebdomadaire du journal La Nouvelle République. Quant à Théo Lenoble, il n’a pas le temps d’écouter des livres mais il aime, comme tout le monde, la musique.

En revanche, il n’est pas fan des sorties nocturnes. « Il y a beaucoup de bruit en soirée donc je dois me concentrer davantage et faire attention à ne pas bousculer les autres. Je ne me sens pas très à l’aise, accorde-t-il. Je profite plus à la maison, ou chez des amis. »

SE DÉPLACER

SE DÉPLACER

On a pour habitude d’associer les malvoyants et les aveugles à leurs chiens guide. « Même si j’ai fait en sorte d’habiter au pied de la fac, je l’emmène partout », reconnaît Théo Lenoble. Leur présence doit être acceptée dans la majorité des lieux ouverts au public. Dans les transports en commun, Danièle Rénier note que « l’accessibilité s’est améliorée depuis quelques années ».

Des bandes de vigilance au sol et des feux sonores, activables via une télécommande, ont été mis en place, spécifiquement dans le centre-ville. Le nom des arrêts de bus et de tramway peuvent être énoncés. « Mais ça reste au bon vouloir des chauffeurs », regrette Théo. Sinon, il existe également des applications GPS, sur smartphone, qui obéissent aux ordres donnés et indiquent la position, « quand il y a de la batterie… » Les récents aménagements posent aussi quelques problèmes de repères. « Même si les élus sont de plus en plus réceptifs, il est parfois dommage de privilégier l’esthétique. Par exemple, il n’y a pas de différence de couleur entre les voies du tram et celles piétonnes de la rue Nationale », assure Danièle.

« Quand je suis allé à la gare après les travaux, je n’avais plus mes repères. Les trottoirs avaient disparu », déplore Théo.

FAIRE DU SPORT

Tennis de table, danse, tandem, voile, torball, tir, musculation, pétanque, équitation… Le club sportif de l’association Valentin Haüy 37 ne manque pas d’activités adaptées aux malvoyants et non-voyants. Parmi elles, le torball est particulièrement apprécié. Voisin du goalball, discipline paralympique, ce sport collectif consiste à s’échanger, trois contre trois, avec les yeux bandés, un ballon muni de grelots. Le but est de l’envoyer dans les filets adverses, en le faisant rouler sous des ficelles tendues. « Un peu comme du volley-ball, avec des joueurs à la fois attaquants et défenseurs », compare le président, Philippe Frelon.

Un sport fédérateur puisque des étudiants, des travailleurs et des retraités, hommes comme femmes, se retrouvent pour un moment d’échange et de partage, chaque mardi soir. « Ça permet de se changer les idées », confie Guylaine, jeune pratiquante depuis mars 2016. Petit plus : la licence du club, qui ouvre à toutes les disciplines, est offerte aux moins de 20 ans.

> Une exposition photo de Sylvain Renard, Un autre regard sur le handicap visuel, est à découvrir, jusqu’au samedi 3 décembre, à la médiathèque François-Mitterrand.

TEXTE : SIMON BOLLE ET MARCELLIN ROBINE

PHOTOS : MARTIN ESPOSITO ET MARCELLIN ROBINE

[#EPJTMV / Cet article fait partie du numéro 235 de tmv, entièrement réalisé par les étudiant(e)s de 2e année en journalisme de Tours]