20 H 45

Mélanie, agent de soins en maison de retraite

La course commence pour Mélanie Violet à la Villa Eléonore. Jusqu’à 7 h 45, cette étudiante de 20 ans en soins infirmiers va enchaîner les visites de chambres et répondre aux appels des patients de cet Ehpad situé à Montlouis-sur-Loire. « C’est intense physiquement », explique-t-elle.

Deux à quatre nuits par semaine, Mélanie est agent de soins en maison de retraite, en plus de ses études à l’Institut de formation des professions de santé de Tours. À la fin de son service, il lui arrive même de se rendre directement en cours.

Mélanie a grandi entourée d’infirmières et d’aides-soignantes. Elle quitte sa Sarthe natale une fois son baccalauréat en poche pour venir étudier à Tours. L’été et certains week-ends, elle y retourne pour enfiler son équipement de sapeur-pompier volontaire : « J’ai toujours besoin d’aller aider les autres. Les études médicales m’ont toujours attiré : pouvoir soigner les autres, c’est gratifiant. »

Manque de chance, elle tombe malade au moment des examens à la fin de sa première année d’études et doit redoubler. Même si elle n’a que quelques matières à repasser, l’emploi du temps de Mélanie change souvent, elle préfère ainsi rejoindre l’équipe de nuit de l’Ehpad de Montlouis. Les conditions de travail sont délicates et la rémunération n’est pas toujours au rendez-vous. « Dans un Ehpad privé, nous sommes moins bien payés que dans les structures publiques. »

Lors de leurs gardes, elles ne sont que trois aides-soignantes pour 123 résidents. Elles sont appelées environ deux fois toutes les dix minutes. Il est déjà arrivé à Mélanie de se confronter à des situations délicates. Lors d’une visite, une résidente était tombée de son lit et a finalement fini la nuit aux urgences. À l’avenir, elle aimerait rejoindre l‘équipe de soignants du Samu.

22 h 00

Achille, passion twitch

Achille Martin lance Sea of Thieves, un jeu d’action-aventure dans un univers peuplé de pirates. Après ses journées à la Faculté de musicologie des Tanneurs, il aime pouvoir « s’échapper dans un monde virtuel et immersif ». Lorsqu’il ne joue pas seul, Achille se connecte avec quelques copains sur Discord, un logiciel de chat vocal et lance League of Legends, la référence du jeu d’arène en multijoueurs dit MOBA (multiplayer online battle arena, NDLR).

Il peut enchaîner les parties jusqu’à minuit ou 1 h du matin. Mais jamais plus, il ne faut pas que sa passion empiète sur ses études. « Je ne voudrais surtout pas arriver en retard en cours, parce que j’ai joué trop tard la veille. J’y mets un point d’honneur ! »

L’année dernière, durant quatre mois, Achille s’est essayé au stream. Il diffuse en direct ses parties de jeux-vidéo, sur la plateforme Twitch. « Je trouvais ça marrant de partager mes sessions avec des gens. » Il pensait aussi pouvoir en faire quelque chose de lucratif, pour mettre du beurre dans les épinards. Mais il s’est assez vite rendu compte que cela ne porterait pas ses fruits. « Je dépensais beaucoup d’énergie pour pas grand-chose. Et puis, je n’avais pas un assez bon niveau pour que ce soit intéressant à regarder pour les viewers (spectateurs en direct, NDLR). »

Lorsqu’on lui demande combien de temps il a consacré au jeux vidéos, il nous répond : « Il faudrait multiplier cinq années d’études, par 365 jours et trois quatre heures (rires) ». Cela fait 5 475 heures, soit environ sept mois et demi de jeu cumulés. « J’avoue que parfois je ne suis pas fier du temps que j’y consacre chaque jour. » Il nuance ce sentiment en disant que ces coupures dans un autre monde lui permettent de reconnecter avec des amis, « notamment pendant les confinements, où on se retrouvait régulièrement pour jouer ensemble malgré la distance ».

23 h 00

quentin, nuit de couture

La machine à coudre vrombit dans l’appartement. Quentin Pott, étudiant en troisième année pour son diplôme d’Arts et Métiers de la mode à Tours, apporte les dernières finitions à une des pièces de sa collection. L’étudiant de 22 ans est entré dans cette formation en septembre et a directement intégré la troisième année du cursus grâce à sa marque, Silly Collapse, qu’il a co-créée.

Le concept : une marque de vêtements éco-responsable qui utilise des matériaux recyclés. Passé par une Licence d’Anglais à Nantes, il quitte l’université pour se consacrer à la mode à plein temps. Après s’être réinstallé sur les bancs de l’école, dans un cadre plus pratique que théorique, il développe aujourd’hui sa marque au travers de son activité étudiante.

Ainsi, il consacre à son projet les ateliers de sa journée de cours de 8 heures à 17 heures. Ce qui ne l’empêche pas pour autant de continuer à travailler chez lui, le soir venu. « En général je préfère travailler la nuit, explique Quentin et puis, les impératifs de la marque me prennent du temps que je n’ai pas forcément la journée. » Lorsqu’il rentre de l’université, il se réserve quelque trente petites minutes pour se détendre et manger un petit peu avant de se remettre au travail.

Les nuits de Quentin peuvent être assez courtes : il débute vers 18 heures et finit généralement vers minuit lorsqu’il est fatigué, sinon vers 2 heures ou 3 heures du matin. « Je fais souvent de la couture, c’est un travail assez calme et j’écoute des podcasts ou des livres audio pour accompagner le tout », raconte-t-il. Des nuits bien remplies que le jeune styliste semble quand même apprécier.

C’est une activité créative qui lui plaît et qu’il ne perçoit pas vraiment comme un travail. « J’essaie quand même de grapiller du temps de sommeil quand je peux », reconnaît Quentin. Si les nuits sont chargées, la vie étudiante l’est par conséquent beaucoup moins. Il sortait régulièrement comme beaucoup de ses amis de promo lorsqu’il était en Licence d’anglais, mais les études de mode et sa marque limitent sa vie sociale. Ce qui selon lui, est le cas de beaucoup de ses camarades. Nous le rencontrons une semaine où les nuits ont été particulièrement bien occupées comme souvent, mais cette fois, il s’agissait de la préparation de l’ouverture de son Pop-up store à Paris. Les nuits courtes de Quentin ont fini par payer.

1 h 00

urbex dans la nuit

Lampe au front, tout de noir vêtu, c’est le moment pour Thomas* et ses amis de commencer l’exploration nocturne. Maisons, usines, ou même avions abandonnés, cet étudiant de 22 ans est un habitué de l’urbex. Contraction de « urban » (urbain en français) et d’ « exploration », cette activité consiste à visiter des lieux abandonnés.

Mais n’est pas « urbexeur » qui veut : « Il faut respecter les règles d’or, ne rien casser, ne rien voler et ne rien laisser d’autre derrière soi que la trace de ses pas », explique Thomas. Tout a commencé en 2014. Thomas a alors 15 ans et découvre une maison abandonnée dans la forêt qu’il visite. Dans le même temps, il se passionne pour la photographie et l’histoire des lieux. Désormais en Master, il part à la recherche d’un nouvel endroit environ une fois par mois. Dernier en date en Touraine, un orphelinat. Mais c’est un château qui l’a le plus marqué : « C’est le plus bel urbex que j’ai fait de ma vie, car il y avait tout sur place : les tableaux, un billard, les bijoux de famille. Le lit était fait et la table était mise. »

La plupart du temps, Thomas préfère explorer le jour. Mais les photos de nuit sont plus belles et « les sensations sont différentes. La nuit fait ressortir le poids du passé », raconte-t-il. On peut aussi faire des rencontres insolites : « Une fois, il y avait d’autres urbexeurs qui se sont cachés en nous entendant. C’était une mauvaise idée, car on s’est mutuellement surpris en ouvrant une porte ce qui nous a tous fait crier de peur. »

La nuit, il explore entre 1 heure et 4 heures du matin, au moment où tout le monde dort. L’urbex reste illégal et dangereux. Les lieux laissés à l’abandon sont fragiles et surveillés : un plafond peut tomber, la police arriver. Ainsi, Thomas prend ses précautions pour évaluer les risques : « Je passe entre dix et vingt heures à enquêter sur les lieux avant de me rendre sur place. » Le rêve de Thomas est d’élargir son cercle de visites, d’explorer les ruines de l’ancienne République démocratique allemande (RDA).

*Les prénoms ont été modifiés.

1 h 15

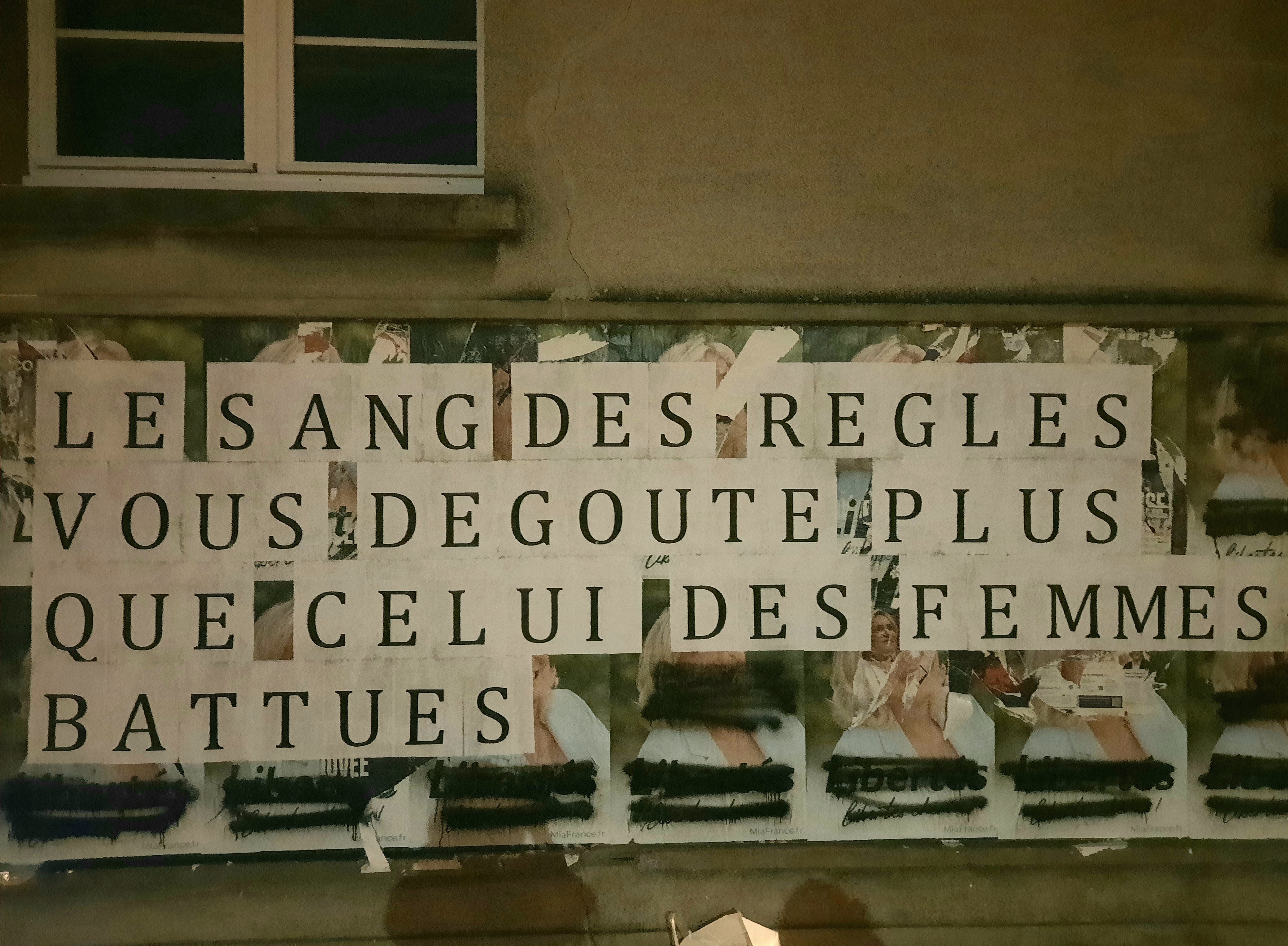

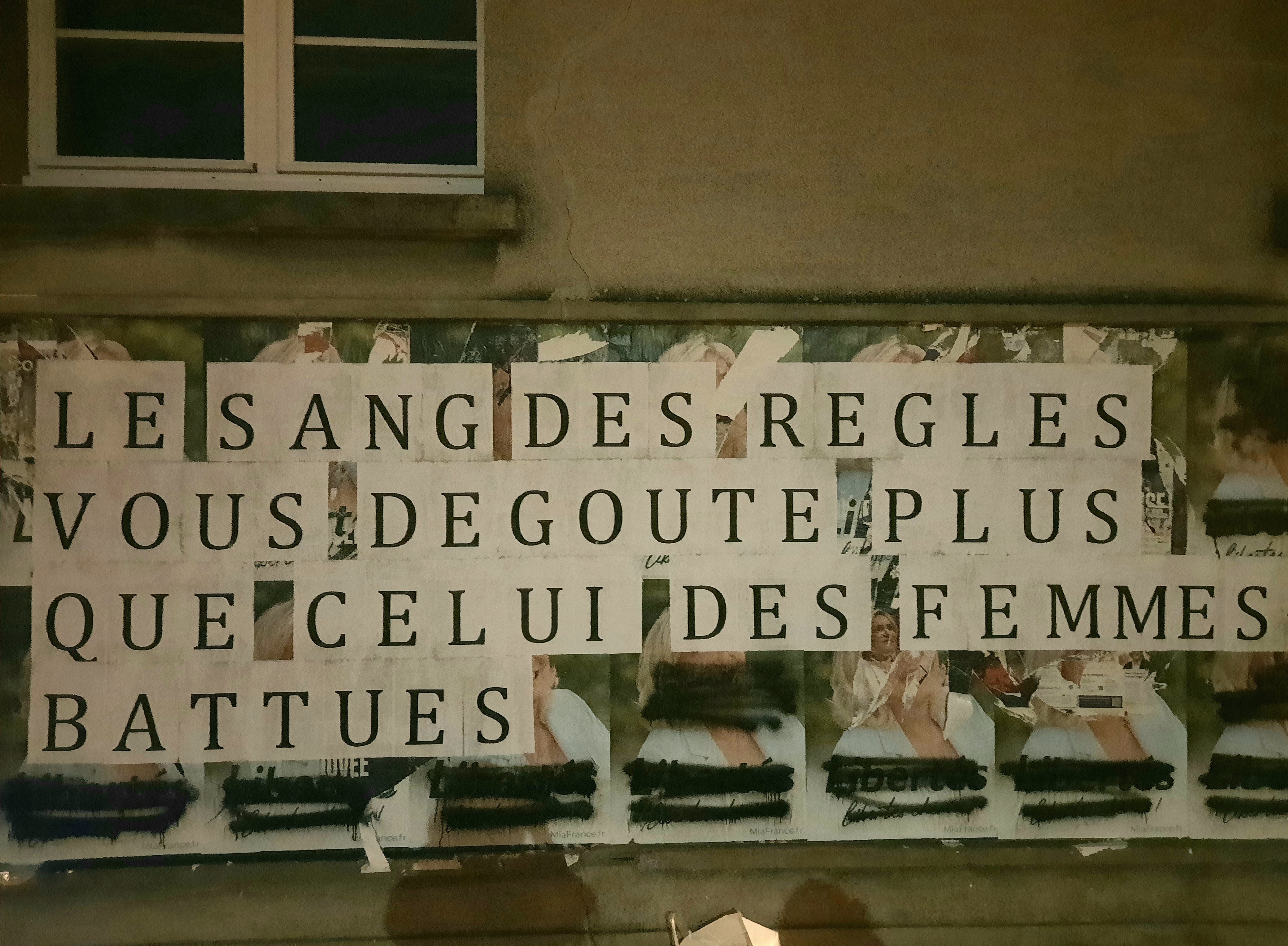

collages féministes

Sur la place Jean-Jaurès à Tours, Violette* a prévu tout le matériel qu’il faut pour cette nuit : pinceaux, colle et lettres imprimées. Étudiante en psychologie au campus des Tanneurs le jour, Violette est aussi une « colleuse » la nuit. Au moins une fois par mois, elle colle des messages féministes dans les rues de Tours.

Cela lui permet de se réapproprier l’espace public : « C’est d’autant plus vrai que nous le faisons la nuit, c’est un moment de la journée où nous les femmes et minorités de genre, avons peur de sortir. C’est très symbolique. »

La jeune femme consacre une part importante de son temps libre au féminisme. Elle lit sur le sujet et s’occupe du compte Instagram Actions féministes Tours où elle poste les photos des collages et graffitis. « J’ai toujours été sensible aux discriminations. C’est à la fac que je suis passée de la théorie à la pratique. » En décembre 2019, elle participe au mouvement social contre la réforme des retraites et rencontre d’autres féministes dans son université. Elles forment alors un des premiers groupes de collages à Tours.

« Pendant les collages, il y a parfois des hommes qui nous insultent, font des réflexions, certains draguent et nous sifflent. » Coller sur des propriétés est illégal alors Violette prend des précautions. Elle rappelle qu’au-delà de l’illégalité, ce sont surtout les idées qui choquent : « Nous avions collé un slogan “révolution féministe” et c’est seulement le dernier mot qui a été enlevé. C’est arrivé deux fois. Cela montre que les gens n’ont aucun problème avec la notion de révolution, mais que c’est le féminisme qui les dérange. »

*Les prénoms ont été modifiés.

Textes : Marion Galard, Zoé Keunebroek, Célio Fioretti, journalistes en formation à l’EPJT

Photos : Charles Bury, journaliste en formation à l’EPJT, sauf photos Quentin et Urbex (Quentin Pott / DR)